ドイツのシュタインハイルから発売された35mmレンズ交換式ビューファインダーカメラのカスカⅡで、シャッターはフォーカルプレーン式。 ドイツのシュタインハイルから発売された35mmレンズ交換式ビューファインダーカメラのカスカⅡで、シャッターはフォーカルプレーン式。

カスカは、シャッター速度の調整にカメラ背面につけたレバーを使うという珍しい構造をしているが、デザインも写真のようにユニークな形をしている。

カメラ名のカスカは社名のC. A. Steinheil Cameraからきており、Ⅰ型は距離計非連動、本機のⅡ型は距離計連動。下の写真はレンズマウント部の詳細で、ボディの溝内に3カ所、各2個のベアリング状ボールが見える。

|

イタリアのドメニコ チナグリアから発売されたライカ形35mmカメラのクリスタル2a。距離計連動で、ライカ用のレンズをそのまま使用することができる。この会社がカメラを製造したのは1950年から1955年までと短く、製造台数は少ない。

クリスタル2aはこの会社から最初に発売されたカメラで、ボディはあまり例を見ないステンレスで作られている。軍艦部正面左側に見える○にK2のマークは、最初期型にだけ見られるものである。

|

同じくイタリアのドメニコ チナグリアから発売されたライカ形35mmカメラクリスタル53。 同じくイタリアのドメニコ チナグリアから発売されたライカ形35mmカメラクリスタル53。

1953年に発売されたのでこのような名称がつけられたと思われる。下の写真に示すようにボディ前面につけたレバーを切り替えると、交換レンズの画面を示すフレームがファインダー内に出てきくる。この構造は特許であるらしく、軍艦部の上面に大きくPatentedと示されている。

|

ハンガリーのガンマが製造した有名な35mm一眼レフのデュフレックス。ポロミラーを使って正像を得るアイレベルファインダー、クイックリターンミラー、金属製のフォーカルプレーンシャッター幕、半自動絞りなど先進の機構を採用しており、1949年に発売された。 ハンガリーのガンマが製造した有名な35mm一眼レフのデュフレックス。ポロミラーを使って正像を得るアイレベルファインダー、クイックリターンミラー、金属製のフォーカルプレーンシャッター幕、半自動絞りなど先進の機構を採用しており、1949年に発売された。

同じ年に登場した後述のコンタックスSがまだシャッターを切れば視野が真っ暗になり、シャッター幕が布であったことを考えると、本機はカメラの歴史から見ても特記されるものだろう。デュフレックスの構想は優れたカメラマンであったJ. Dulovitsが考えたもので、彼は1939年から熱心にガンマにその開発を働きかけ、自らも1943年に前記ファインダーやシャッター膜など3件の特許を出願している。

戦争中の1944年に彼はガンマとカメラ開発の契約を結んだが、実際に開発が行われたのは、新たな契約が結ばれた1946年以後で、1947年にはいくつかのモデルが試作され、試験と改良が行われた。本機は1947年に作られた試験用のカメラだという。 |

上の4枚の写真は、戦後ドレスデンのツァイス イコンから発売された35mm一眼レフのコンタックス。左上の写真から時計回りにコンタックスSモデル1、コンタックスSモデル2、コンソル、コンタックスDモデル1。コンタックスSは、ファインダーの画面を正像化させるため世界最初にペンタプリズムを使用したカメラとして有名である。アイレベルとなったファインダーは非常に使いやすく、その後の35mm一眼レフ発展のもととなった。交換レンズ用にM42、ピッチ1mmのねじ込み式マウントが使われているが、これはK.W.社から発売されたプラクチフレックス(戦後型)やプラクチカと同じ方式である。ファインダーにペンタプリズムを使用する考えは、1932年に特許化されており、ツァイス イコンでは一眼レフのコンタックス開発を戦争中から始めたが、戦災でそれまでの成果を失い、戦後、アメリカにより多くの人材をシュツッツガルトに移動させられたうえ、製造設備をソ連に接収されるという苦難の中、ドレスデンに残ったメンバーは直ちに開発を再開し、1946年には試作機を完成させている。コンタックスSモデル1のシャッターダイヤルは円盤形でその後の傘型と異なっていることに注意。

|

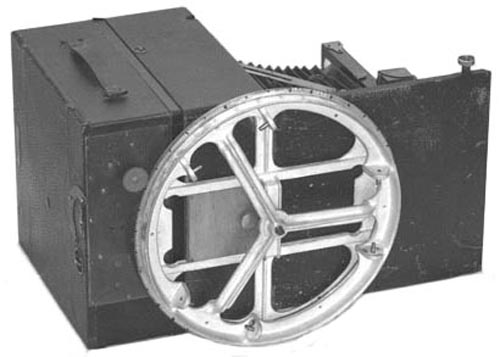

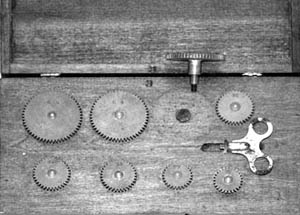

左上からの写真はコダックのフォルマー アンド シュイング部門で製造されたパノラマカメラ No.8サーカット(Cirkut) アウトフィット。

カメラ全体を回転させる方式で、1904年にロチェスター パノラミック カメラ社から発売されたNo.10サーカットカメラが最初である。フィルムの幅は10インチ(25.4cm)もある。その後、小は5インチ幅から大は16インチ幅までのカメラが作られ、会社名が変わりながらも1949年まで作られた。本機は、1907年から1926年までコダックが製造した期間に作られたフィルム幅8インチ(約20cm)のカメラである。

撮影は三脚に大径の円板状歯車を固定し、その中心軸にカメラを取り付けた回転自在の円板をはめる。上右の写真のカメラ背面のフィルム装填部を開いた写真と下左の写真に示す様に大径歯車に噛み合う遊星歯車がつけられていて、閉じれば写真のように噛み合う。遊星歯車はフィルムを巻き取るドラムの軸に取り付けられており、撮影を開始するとぜんまいが回転力を与え、固定された大径歯車の周りをカメラが回っていくとともに、フィルムを巻き上げていき、レンズとフィルムの間に置かれたスリットを通して露光が行われる。

|

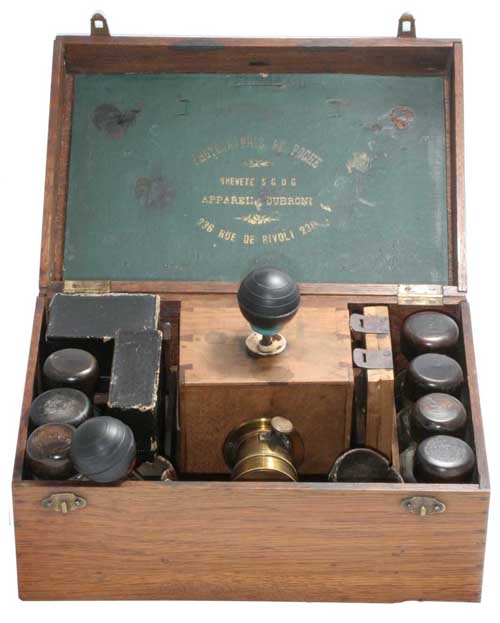

上の2枚の写真はフランスのメゾン デュブローニ(Maison Dubroni)から1860年頃発売された湿板用のデュブローニカメラ No.2のアウトフィット。デュブローニカメラは1860年頃から1870年頃まで作られ、No.1からNo.6まで知られている。でき上がる写真には丸型や、本機のように四角い写真を撮れるものがある。

このカメラの特徴は、現像用の容器を箱型カメラの中に入れてあり、撮影後直ちに現像液をカメラ上部から注入して現像することにある。湿板写真は、まずガラスの感光板に沃化物を含んだコロジオンを塗り、さらに硝酸銀溶液に浸けてコロジオン膜の中に沃化銀の微結晶を作る。そして感光板が乾かないうちにカメラに入れて撮影し、直ちに現像してネガを作り、このネガから印画紙に焼き付けて写真を得る。感光板が乾くと表面に硝酸銀の結晶ができて現像液が浸透しにくくなるので感光板が乾かないうちにいかに早く撮影、現像を済ませるかが重要な要素であり、この方式はその問題を解決する良い方法だったと思われる。

|

イギリスのコンパスカメラから発売された有名なコンパスカメラⅡ。製造はスイスの時計会社J. LeCoultre & Cieが行ったのだが、ボディはアルミを機械加工して作っており、いかにもスイスの精密工業が作り上げたような外観をもっている。

小型カメラだが無孔のフィルムを使う距離計連動の35mmカメラで、レンズは広角の35mm F3.5、シャッター速度は4.5~1/500秒である。

このカメラの特徴は、必要に応じて組み込んで使う多くの付属品を内蔵していることで、コンパスオリジナルの35mmロールフィルムホルダー(左の写真の左下、および上右の写真)、レリーズ(同右下)、乾板撮影用のアダプター(同)、フィルム用の缶(同中左と右)、取り扱い説明書、スナップ写真の撮り方を書いた資料、それに三脚(左の写真)などがある。中央の写真はカメラ本体での蓋を閉じた状態でである。

|

モルタ合資会社(1937年から千代田光学精工、1962年からミノルタカメラ)から発売された夫々ミノルタ ベストとミノルタ シックス。これらのカメラはベークライト製のボディと、折り畳み式の革を使わずに大きさの異なる3個のベークライト枠を蛇腹として使ったことに特徴がある。レンズボードをこの枠が支える為、ストラットのようなものはない。ミノルタベストはベスト全判と半裁判兼用でである。ミノルタ シックスが作られた頃の120フィルムは6×9cmの画面用の、約9cmおきの番号が付けられており、6×6判用の番号はまだなかったので。ミノルタ シックスは6×9cm判用の番号を使用して6×6cm判を撮影する為の工夫がされている。

|

1910年代にイギリスのブッチャーで作られた6×9cm判ロールフィルム用フォールディングカメラのポピュラー ウオッチ ポケット カーバイン。

このカメラには下の写真にあるように当時オーストラリア最大のカメラ輸入業者ハリントンズ(Harringtons Ltd.)の名前がつけられており、オーストラリアやニュージーランドで売られたものであることが分かる。ハリントンズはカメラも作ったらしいが、ほとんどのカメラをイギリスから輸入しており、フィルムもエンサイン(Ensign

film and chemicals)から輸入していた。

|

萩工業貿易が戦前に製造したクローバーシックス4という6×6cm判カメラ。カメラ全体はイコンタシックスのコピーだが、レンズの焦点距離は75mmでなく80mmが使われている。シャッターはプロンターSのコピーと思われるセルフタイマー付で、1/200秒まであります。かなり珍しいカメラで、ほとんどの人は見たことがないと思われる。 |

戦前に日本のプリンスカメラワークスから発売されたドリスというベスト半裁判カメラ。X型のストラットカメラで、ファインダーの形などはフォスデルビーを彷彿とさせるデザインをしているが、フォスデルビーのシャッターはフォーカルプレーンだが、こちらはエバーセット型のレンズシャッターでである。これも珍品に入る。

|

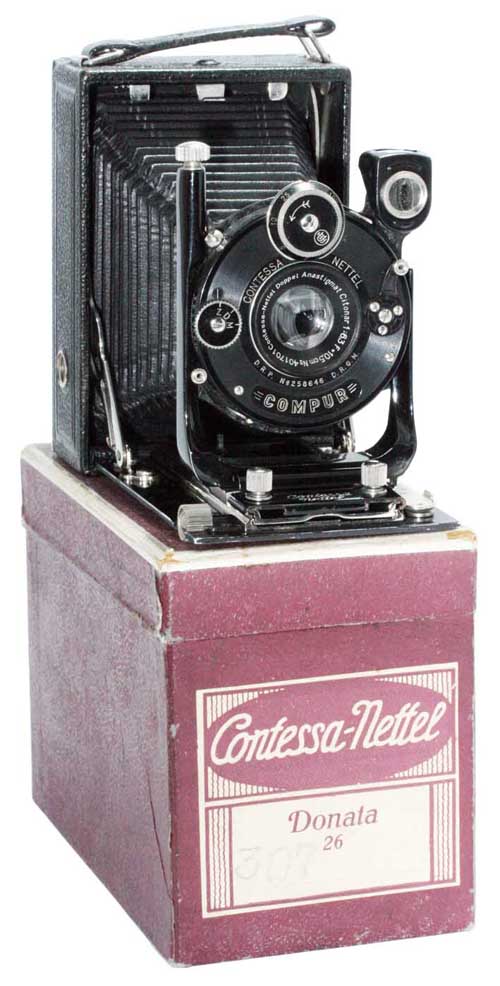

ドイツ、コンテッサ ネッテルで作られた6.5×9cm判乾板カメラのドナタ。このカメラは蛇腹を2段に伸ばせる高級機で、ツァイス イコンに引き継がれたが、コンテッサ ネッテル時代のものは珍しい。ツァイス イコン時代になると、イカから引き継がれたマキシマーとほとんど同じ構造になり、一見しただけでは差が分からない。マキシマーは良く知られたカメラだが、ドナタの方が高級機で当時の価格表でもドナタの方が高くなっている。その違いはレンズの左右へのシフト方法にあり、マキシマーは手送りですがドナタはラックピニオン式の調整用つまみがついている。

|

西独ダコラ(Dacora)から発売された6×6判のボックスカメラ、ダツィ(Daci写真左)とその改良型。ダコラは戦後すぐの1946年に設立された会社で、最初のカメラはベークライト製のボックスカメラ、ダコ(Daco)だった。ダツィは2番目のカメラで、レンズは固定焦点。

|

|

|

|

|