ワルツ製ワルツワイド。このカメラには距離合わせは目測となっており、焦点距離35mmのレンズの深い被写界深度を利用してラフなピント合わせですむようにしている。特に特徴のあるカメラではなく、写りもオリンパスワイドと比べるとあまり良くない。 |

ワルツ製のレンジファインダー付き35mmカメラのワルツ35-SV(上の写真)とワルツエンボイ35(左下の写真)。どちらもライトバリュー方式になっており、今となっては使いにくい。写真の35-SVにはワルツァーF2.8付だが、F1.9付もあった。 |

ワルツエンボイ35は5枚玉のコミナー48mm F1.9 のレンズがついており、写りは非常によいそうです。このカメラにはレンズの良さを誇示するかのように、レンズ構成の図が軍艦部のシャッターボタン横に刻印されている。 |

ミニスターⅡ、リンクス1000と共にセレンの露出計がついたレンジファインダー付きの35mmレンズシャッターカメラ。ミニスターⅡは単独露出計で、フィルムの感度を合わせた後は、針が示すライトバリュー値をレンズのライトバリューにあわせる。 |

ヤシカ製リンクス。こちらは連動露出計で、レンズ側のライトバリュー値を変えながら露出計の指針が中央の緑の範囲に入るように合わせる。 |

6×6判のウェハー クロームシックスで、戦前に山本写真機製作所からの発売。 設計者は有名な江平信二郎氏。一見スーパーイコンタに使われたドレーカイルプリズム機構の距離計連動機に見えるが、2枚の対物レンズを左右に移動させる方式で異なる。レンズは沈胴式。ボディーの仕上げも良く、1/400秒までのシャッターと相まって戦前のものには見えない。 |

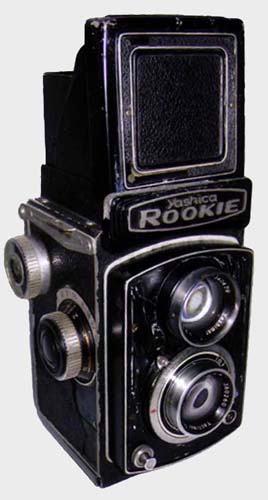

八州光学工業製二眼レフのルーキー。

ローライコード形で6×6cmと4.5×6cm判の兼用機。フィルムの巻上げは赤窓方式。

セミ判との兼用機であるため、二つの赤窓があり、またセミ判用のマスクが用意されていた。 |

第一光学製6×6判二眼レフのゼノビアフレックス。

こちらはローライフレックスのコピーといったところだが、シャッターのゼノビアラピッドは故障しやすいとのこと。

ネオヘスパー77.5mm F3.5のレンズは非常に写りが良いとの評判であった。 |

ヴィルギン(Wirgin)の35mmレンズシャッターカメラ、エディネックスⅢタイプ4の改良型。Ⅲ型はエディネックスに連動距離計装備したもので、裏蓋は取り外し式。この写真のモデルは、裏側の一部にヒンジ付きの蓋をつけたタイプ4をさらに改良したもので、底蓋は半分を固定しパトロネの出し入れを行う部分のみヒンジを付けた蓋になっている。 ヴィルギン(Wirgin)の35mmレンズシャッターカメラ、エディネックスⅢタイプ4の改良型。Ⅲ型はエディネックスに連動距離計装備したもので、裏蓋は取り外し式。この写真のモデルは、裏側の一部にヒンジ付きの蓋をつけたタイプ4をさらに改良したもので、底蓋は半分を固定しパトロネの出し入れを行う部分のみヒンジを付けた蓋になっている。 |

ヴィルギンの35mm一眼レフ、エディクサ レックスb。

レックス型はレンズマウントをバヨネット式にしたものだが、マウントのロック不良や自動絞りの設計不良、ヘリコイドのストッパー飛びなどの問題があり、約2年でM42×1マウントに戻すとともにカメラ名も変更になった。

|

同じくヴィルギンの35mm一眼レフ.

エディクサ レックスcdsでcdsの名前が示す通り単独露出計付。 |

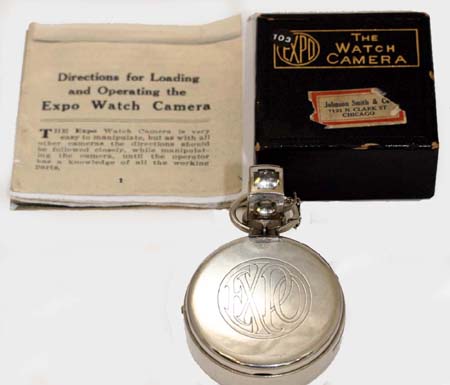

米エクスポカメラのウォッチカメラ。画面サイズは16×22mmで特製のカートリッジを使うスパイカメラである。エクスポウォッチカメラは1905年頃から30年以上にわたって作られたが、写真のものは1930年頃に作られた後期型で、元箱や取扱説明書が揃っている。 米エクスポカメラのウォッチカメラ。画面サイズは16×22mmで特製のカートリッジを使うスパイカメラである。エクスポウォッチカメラは1905年頃から30年以上にわたって作られたが、写真のものは1930年頃に作られた後期型で、元箱や取扱説明書が揃っている。 |

西ドイツのヴェンク兄弟会社製35mmレンズシャッターカメラのヴェンカ。画面サイズは24×30mmの特殊サイズ。ヴェンクは元々眼鏡のフレームを作っていた会社で、1951年から1952年にかけてヴェンカというカメラを作った。ビハインドシャッターのレンズ交換式。写真のカメラはヴェンク0aという最初のモデルで、これだけ軍艦部上部に画面サイズを表す24×30の表示があり販売台数が非常に少ないモデル。 |

ツァイス・イコン製大陸手札(9×12cm)判の木製乾板カメラ、トロッペン(トロピカル)・アドロ。このモデルはコンテッサ・ネッテル時代の1920年代初期から作られており、ツァイス・イコンに引き継がれた後も、本機のような旧コンパーだけでなく、新コンパーの時代まで作られた。ボディは薄茶色に塗られたチーク材からできており、四隅は金属で補強されています。2段伸ばしの蛇腹も茶革で、上下左右のあおり機構をもっている。 ツァイス・イコン製大陸手札(9×12cm)判の木製乾板カメラ、トロッペン(トロピカル)・アドロ。このモデルはコンテッサ・ネッテル時代の1920年代初期から作られており、ツァイス・イコンに引き継がれた後も、本機のような旧コンパーだけでなく、新コンパーの時代まで作られた。ボディは薄茶色に塗られたチーク材からできており、四隅は金属で補強されています。2段伸ばしの蛇腹も茶革で、上下左右のあおり機構をもっている。 |

左はツァイス・イコンのエラボックス6×9cm判。このカメラはボックス・テンゴールの廉価版バルドゥーアを改名したもので絞りはF11のみ。価格はボックス・テンゴールの半分で1934年から10年間作られた。右は同じくボックス・テンゴールⅠ。本機は第2次世界大戦直前から戦争中に作られた3種類のボックス・テンゴールⅠの最後のものである(カメラレビュー誌クラシックカメラ専科81号31ページ 2006年8月発行)。それまでレンズ周りの丸い飾り板がクロームメッキになっていたのに対して、戦略物資のクロームが使えなくなった為、黒塗り仕上げに変更した。ボックス・テンゴールⅠの存在は長らく不詳であったが、その発見の経緯も同誌に書かれている。 左はツァイス・イコンのエラボックス6×9cm判。このカメラはボックス・テンゴールの廉価版バルドゥーアを改名したもので絞りはF11のみ。価格はボックス・テンゴールの半分で1934年から10年間作られた。右は同じくボックス・テンゴールⅠ。本機は第2次世界大戦直前から戦争中に作られた3種類のボックス・テンゴールⅠの最後のものである(カメラレビュー誌クラシックカメラ専科81号31ページ 2006年8月発行)。それまでレンズ周りの丸い飾り板がクロームメッキになっていたのに対して、戦略物資のクロームが使えなくなった為、黒塗り仕上げに変更した。ボックス・テンゴールⅠの存在は長らく不詳であったが、その発見の経緯も同誌に書かれている。

|

ツァイス・イコンの6×6判二眼レフ、イコフレックス、1934年に発売された最初のモデル。

ファインダーのトップカバーにアールデコ調の模様が入っているイコフレックスの最初期のもの。 |

こちらもツァイス・イコンの6×6判二眼レフのイコフレックスで1939年に発売された戦前最後のモデルⅢ型。

ファインダーのフード前面に大型のアルバダファインダーの付いている。

他のモデルにないクランクレバーによるフィルムの巻上げ方式となっている。 |

ヴェルタ(Welta)から1935年に発売された距離計無しの35mmカメラ、ヴェルティ(Welti)の1937年モデル。戦前最後のモデル。初期のものはブラックボディでアクセサリーシューなしだが、本機はクロームボディでアクセサリーシュー付。

ヴェルタは1914年第一次世界大戦直前に、ドレスデンに近い地方都市フライタルに設立された会社で、何回か会社名が変わっているが、戦前はヴェルタ・カメラ・ヴェルケ(Welta Kamera Werke)という名が一般的である。中堅メーカーで機構的にしっかりしたカメラを作っていたが、戦後は東側になったため、最後にはVEBペンタコンに吸収された。

|

同じくヴェルタの距離計連動の35mmカメラ、ヴェルティニ(Weltini)。

前期型で距離計の収納部分がボディ上部の半分に載せられているが、 |

こちらはヴェルチニ後期型で、シャッターボタンの部分も含めて軍艦部全体を覆うカバーで構成されている。レンズが繰り出してあっても折りたたむと自動的に無限遠に戻るなど、しっかりした造りで高級感が漂っている。

写真の前期型、後期型ともにクセノンF2付きだが、エルマー50mm F3.5付もある。 |

セミ判の距離計連動機ヴェルトゥーア(Weltur)4.5×6。

本機は数の少ない初期のブラックボディ型。

ヴェルトゥーアにはこの他6×6判、6×6判と4.5×6判兼用機、6×9判がある。 |

ベスト半裁判のカメラ、グッキ(Gucki)3×4。本機はエルマー50mm F3.5がついている。グッキの半裁判は4本でレンズボードを支えるストラットカメラで前蓋はないが、フルサイズのグッキ4×6.5はX型のたすき構造をしたフォールディングカメラで前蓋がある。 |

6×9判二眼レフのズーパーフェクタ(Superfekta)。このカメラは姉妹機の6×6判のペルフェクタとともに、クラシックカメラファンの為に作ったと思われるような独創的な構造となっていて、基本的には蛇腹式のX形ストラットカメラだが、前板であるレンズボードの上には折畳み式のビューファインダーが取り付けられており、前板側だけでピント調節機構が作られている。ピント合わせはヘリコイド式で、撮影レンズの横につけられたノブを使って行う。

重要な機構が全て前板につけられている為、ボディ側は単なるロールフィルムホルダーである。

6×9判の二眼レフなので、縦だけでなく横サイズの画面を撮影できるように前板の撮影レンズ裏側にターンテーブルがあり、レンズ側を縦にしたまま、ストラットとボディ側を90度回転できるようになっている(写真右)。重さが1350gもある重量級のカメラ。 |

ペルレ(Perle)5×8ルクスス(Luxus)。ペルレ5×8には黒革のものがあり、本機のように茶革のものはドイツ語でデラックスを意味するルクススという言葉が付けられている。

ペルレは普通4.5×6のセミ判が良く知られているが、他にも6×6判、6×9判、6.5×11判がある。 |

6×9判と4.5×6判兼用、距離計連動のセルフエレクティングカメラ、ゾリダ(Solida)。

距離合わせは向かって左につけられたラックピニオン式のつまみを回して行う。フォールディングカメラとしては重いカメラで、重量は820gもある。他に黒革のラディオナー、新コンパー付き、同じくプロンターⅡ付きなどがある。 |