�@�@

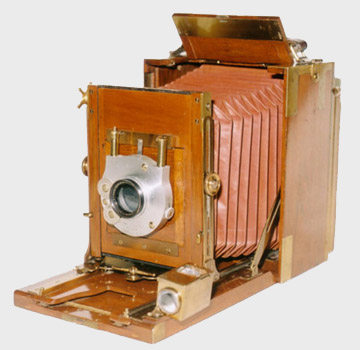

�@�C�M���X�̃��X(ROSS)�Ђ�1865�N�ɔ����������J�����B���̎�舵���͑�ώ�Ԃ̊|������̂��������߁A��Ԃ̊|����Ȃ������ł���ƁA�唼�̎��J�����͊��^�ɉ������ꂽ�ƌ����B

�@�{�@�͂悭���`���Ƃǂ߂Ă���M�d�Ȃ��́i���ёאl����̃R���N�V�����j

|

�@�@�@�@�@

�@�A�_���X�iAdams & Co.)�Ђ�1909�N�ɔ��������t�H�[���f�B���O�J�����̃g���s�J��

�o�C�h�iVaido)�B�p�����w�̘V�܃��[�J�[���O�������߂č��グ���H�|�i�ł���i���ёאl����̃R���N�V�����j�B

|

�@�@�@

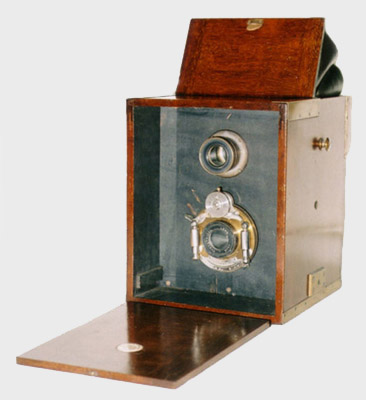

�@�X�R�b�g�����h�̃��U�[�X�iLizars)�Ђ�1897�N���ɔ����������t�̃c�C�������Y

�`�������W���[�iChallenger)�B

�@�`�[�N�ނ�p�������������̂ł���i���ёאl����̃R���N�V�����j�B |

�@�@�@

�@�t�����X�̃}�b�P���V���^�C��(Mackenstein)�Ђ̃t�H�[���f�B���O�J�����B�ʐ^�ŕ�����悤�Ɉ������������Ƀ����Y�{�[�h���x����^�X�L�����͂��ꂢ�Ȕg�`�����������ɂȂ��Ă���B�L�p�����Y�t����1888�N�������i���ёאl����̃R���N�V�����j

|

�@�h�C�c�̃V���e�Q�}���iStegemann)�Ђ���1890�N���������ꂽ�t�B�[���h�J�����ň�̃����Y�ŃX�e���I�ʐ^���B���悤�ɍ��ꂽ�X�e���I�J�����B�ʐ^�̓����Y�͌������č����Ɋ���ԂɂȂ��Ă���i���ёאl����̃R���N�V�����j�B

|

�@�@�@�@�@

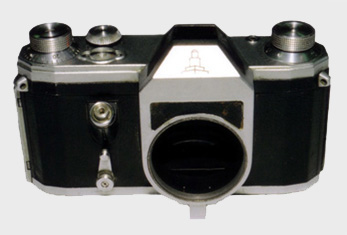

�@���V�A���̃��[�q���iJochim)�X�y�V�����R���p�N�g�Ƃ����t�H�[���f�B���O�J�����i��Ж����L���������łi�����������Ƃ���j�B���V�A�v���O��ɍ��ꂽ���̂����悭�c���Ă������̂Ǝv����M�d�Ȃ��̂ł���B�J����������ѐ�����Ђ��猩��ƃh�C�c�n�̉�Ђ���������̂��A�h�C�c����A�����ꂽ���̂����m��Ȃ��i���ёאl����̃R���N�V�����j�B

|

�@�@

�@�A�����J�̃v�b�g�i���iPutnam)�Ђ�1880�N�����삵���}�[�x���iMarvel)�B

�@��C�|���v���V���b�^�[���t���Ă���o�b�N�t�H�[�J�X�^�C�v�̃r���[�J�����i���ёאl����̃R���N�V�����j�B |

�@�@�@

�@�t�����X�̃A���x�[���E�u���V���E�iAlbert

Brichaut)�Ђ̖ؐ����J������1890�N���̐��i�B�����Y�{�[�h���Q���̐܂肽���ݎ����Ŏx����\���������i�ыP������̃R���N�V�����j�B |

�@

�@���{�̐i�X����1900�N�����삵���ؐ����J�����B���̉�Ђ̏ڍׂ͕s�������A�c�Ǝʐ^�ٌ����ɈÔ�������Ă��������̃��[�J�[�ŁA�����ɉ����Ďʐ^��X�ɂ��[�����Ă������H��ƌ������Ƃ���i�����v����̃R���N�V�����j�B |

�@�Z�l�J�̃V���g�[�N�A�S�~�T�iChautauqua

4�~5�j�A���[�J�[�̃Z�l�J�ЁiSeneca Camera

Mfg. Co.)�͍��̔����ʂɌ�����C���f�B�A���}�[�N�ŗL���ȉ�ЁB����ƌ����������̂Ȃ������Ŗؐ��J�����B�ؐ��{�f�B�[�͍��œh������Ă���i�q���e��������j�B |

�@117�t�B�������g��6�~6cm���̃U��u���[�j�[�@(The

Brownie)�B

�@�R�_�b�N���t�B�����̊g�̂�}�邽�߂ɍ�����j�㏉�̎����s�̃J�����ŁA���i�͂P�h���������i������̃R���N�V�����j�B |

�@�C�M���X�A�z�[�g���Ђ�No. 2�{�b�N�X�J�[�o�C���B�{�f�B�[�������̗����łŁA�P�Q�O�t�B�������g��6�~9cm���B

�@���̃J�����͌�Ƀ{�b�N�X�G���T�C���Ƃ����Ăѕ������ꂽ�悤�ł���B

�i��؋��ꂳ��̃R���N�V�����j

|

�@

�@�G���l�}���iErnemann)�̃A�g�������t�A�G���}�m�b�N�X

���t���b�N�X�B�h�C�c�̎ʐ^�ƃG�[���b�q�E�U�������ŗL���ȃI�v�e�B�J���t�@�C���_�[�t�̃G���}�m�b�N�X�̌�p�@�ŋ����F1.8�̃G���m�X�^�[�t���i�R�O�M�b���L�j�B |

�@�u���E���@�C���y���A���Ƃ���6�~6cm���X�v�����O�J�����B���h�C�c�̃w���}���E���H���t�Ђ�1950�N�Ƀ��N�T�V�b�N�X�Ƃ������O�Ŕ����������A�̔��͂��Ȃ�����1953�N�Ƀp�N�Z�b�e�ȂǂŒm����J�[���E�u���E���Ђ��甭�������悤�ɂȂ����B

�@���̃J�����́A�O�ς���́A�����Y�{�[�h���x����^�X�L�����Ȃ��悤�Ɍ����܂����E��̓����ʐ^�ŕ�����悤�Ɏ֕��̓����Ƀ^�X�L��݂���ƌ����ɂ߂Ē������\�����B���Ă���i������̃R���N�V�����j�B |

�@�@�@�@�@

�t�����X�̃I�v�e�B�X�iOPTIS�j�Ђ�1902�N�����������@��

�Z���e�B�b�N�ƌ���

6.5�~9cm���̊��J�����B�����̃t�����X�ł́A���̎�̃J�����{�f�B�[���������������ƂȂ��Ă������̂��������Ŗ{�@�͖ؐ��v����ł���i�|���v�\�����j |

�`�F�R�X���o�L�A�̃I�J��(OKAM)�Ђ̃{�b�N�X�J�����@�I�J���B

�@���L�҂̒|���v�\����͎ʐ^�ŕ�����悤�Ƀu���j�J�̃t�B�����o�b�N�����t���ĎB�e�ł���悤�ɂ��A�B�e�����݂��Ƃ̂��ƁB |

�@ �@ �@

���t�̃R���^�b�N�XD�Ƃ��̕ʖ��J�����T��i���̎ʐ^�j�B����уm�[�l�[���R���^�b�N�X�i�E�j�B�R���^�b�N�XD��1952�N�̃��C�v�`�b�q�t�̌��{�s�Ŕ��\���ꂽ���A�����c�@�C�X�C�R���̖{�Ђ͂��łɐ��h�C�c�̃V���g�D�b�c�K���g�Ɉڂ��Ă���A���Ƒ��̓R���^�b�N�X��c�@�C�X

�C�R���ƌ������̂��g���Ȃ��Ȃ����̂ŐF�X�ȕʖ��J���������܂ꂽ�B

���̎ʐ^�̏�i�����玞�v���ɃR���^�b�N�X�c�A�y���^�R���A�R���\���A�x���R���A�X�[�p�[�c�A�w�L�T�R���ł��ׂē�����̃R���N�V�����B |

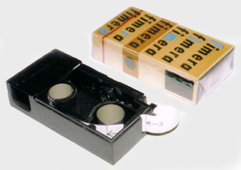

�x�m�t�C�����́u�ʂ��ł��v�Ȃǂ̃t�B�����J�����̌��c�Ƃ��ĂԂׂ�����J�����ƃR�_�b�N��110�T�C�Y�̃����Y�t���t�B�����R�_�b�N�~�j�i�E�[�j�B�P�ԍ��̓t�B�����if�����������j��1950�N��ɍb��J�������������x�m�t�C�����ɔ��荞��ł������́B�������������b��J������������1960�N��Ɏ�������Q���㎎��J�����B�R�Ԗڂ͕x�m�t�C������1980�N��Ɏ��삵���u�ʂ��ł��v����i�i�C�X�V���b�g�B���������ɗY����̃R���N�V�����B

|

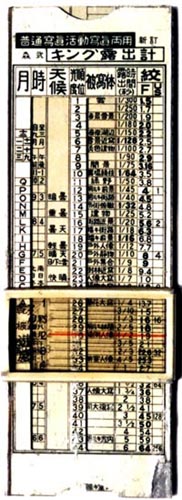

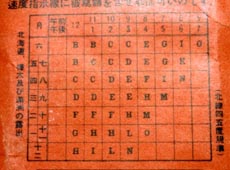

�@�L���O�I�o�v�B1930�N��̂��̂Ōv�Z�ڂ̂悤�Ȍ`�����Ă���B�X���Ƃ���B

�@����f���Ėk�C�������łȂ��A�����▞�B�ł̘I�o��\���Y�t����Ă���B

�i���c�O�Y����̃R���N�V�����j |

|