�@���h��������́u�|�P�b�g�v��낵���|�P�b�g����F�X�Ȃ��̂����o���Ă��b������镞���L����B

�@�@�@�@�@�@ �@ �@

�@���N���߂Ă̌�����́A������Ẵj�R���̌��ЁA��������̃j�R�������W�t�@�C���_�[�J�����̃A�N�Z�T���[�̘b����n�܂�܂����B

|

�@�R�T���������Y�p�~�j�t�@�C���_�[�B�j�R���r�Q�̃{�f�B�[�Ɏ��t�����܂ܑ��ʃP�[�X����邱�Ƃ��ł���悤�A�t�@�C���_�[�͔��^�ŃA�N�Z�T���[�V���[����I�t�Z�b�g����Ă��܂��B�S�~�������������A�����ڊ���Y��j�����邱�Ƃ͑����̂ŕ����͊댯�ł��B�P�X�T�V�N�̐����Ƃ���Ă��܂��B |

�@��������̃R���N�V�����B�j�R��SP��p�̃t�@�C���_�[�C���~�l�[�^�[�B

�u���C�g�t���[���p�̌����̏Ɩ����u�ŁA��Ԃ̈Â��ꏊ�ł̎B�e�ɖ𗧂��܂��B�����~�����ɒP�R�d�r�P�{�ƃ����v�������Ă��܂��B |

�@����Ȑ�p�t�[�h�̕t�����j�b�R�[��5cm F1.1�������^���[�i�j�b�J�TL)

�@�A�N�Z�T���[�ɂ�5cm�����Y�p�A���o�_�������t�@�C���_�[����������Ă��܂��B

��������������̃R���N�V�����ł��B |

�@

�@���ёאl����̃R���N�V�����̃j�R���I�[�g�R�T�B1963�N�̃t�H�g�L�i�Ŕ��\���ꗂ�N�X���ɔ������ꂽ�V���b�^�[���x�D���EE�J�����B��ς��ꂢ�Ȍ̂Ŋ����i�ł��B����G�������Ă����܂����B

|

�@����G����̃I�����p�X�R�T�@�T�^��ʃT�C�X��������j�b�|���T�C�Y��24�~�R�Q�����B�P�X�S�X�N�����̇W�^����24�~36mm�̃T�C�Y�ɂȂ�܂��B�j�b�|���T�C�Y�͍ŋ߃f�W�^���J�����̎���f�q�ōĂыr���𗁂тĂ��܂��B |

�@�@�@�@�@�@�@  �@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@

�@���J��K�炳�L�̃I�����p�X�G�[�X�A�E�g�t�B�b�g�B�I�����p�X�����߂ĊJ�����������Y������35mm�J�����ł��B�V���b�^�[���{�f�B�|���ɂ����r�n�C���h�E�U�E�����Y�V���b�^�[�Ń����Y�S�Q��������������B�V���b�^�[�̓R�p�����J�������o���l�b�g�}�E���g�ł��B�P�X�T�V�N�����̃��B�e�b�T�̃f�b�P���}�E���g�ɒx��邱�ƂP�N�ł����B |

�@�@�@�@

�@����G�����Q���ꂽ�I�����s�ASS�͓�ɕ�܂ꂽ�Z���t�G���N�g�E�t�H�[���f�B���O�J�����i������X�v�����O�J�����j�ł��B�����ǂ�������Ђ�������̂������ɕ�����܂���B

|

�@���ёאl����̎��Q���ꂽ�j���[�}�����K�[�f�B�A�Ђ̃g�����X�͖ؐ��̃t�H�[���f�B���O�J�����ł��B�x�[�X�{�[�h���Q�i�ɉ��т�̂ŁA�L�p���璷�œ_�����Y�A�܂��ߐڎB�e�ɂ��Ή��ł��܂��B

�@��ϐ��I�ɍ��ꂽ�J�����Ō��݂��X�g���X�Ȃ����삵�Ă��܂��B

�@���т���ɂ��A���i�͂��ׂăI�[�_�[���C�h�ŁA���T�C�Y�A�V���b�^�[�A�����Y���w�肵�Ē����������̂������ł��B |

�@ �@

�@������̃R���N�V�����@�j���[�}�����K�[�f�B�A���̃j�f�B�A�A���͐܂肽���Ƃ���A�E�͎B�e�Ԑ��̏�ԁB���̗ΐF�̖X�q��̂��̂͊��̃N�C�b�N�`�F���W�V�X�e���B�W���̂Ƃ�g�����X�ƌ������ĎB�e�ł���悤�ɂȂ��Ă��܂��B

|

�@�|���v�\����̃R���N�V�����B �@�|���v�\����̃R���N�V�����B

�@���̓`�F�R�X���o�L�A�̃I�J���А��I�J���ƌ����J�����ł��B�ؐ��̃{�b�N�X�J�����ł����A�����Y�Ɗ��̊ԂɂQ���̃h�A�����背���Y�����ݍ���ŎՌ����A�V���b�^�[�{�^���������Ƒ�P�̃h�A����]���Ċ��ɘI���������đ�Q�̃h�A����]���ĎՌ�����Ƃ����A����߂ă��j�[�N�ȃV���b�^�[�\�������Ă��܂��B

�@�E�̓X�C�X�̃}�b�T�[�j���А��̃I�E�J�C�Ƃ����J�����ŁA�P���V���b�^�[�̏��S�җp�J���� |

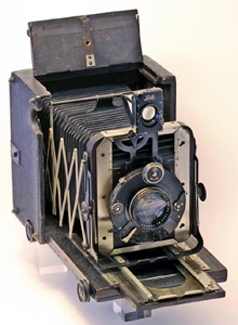

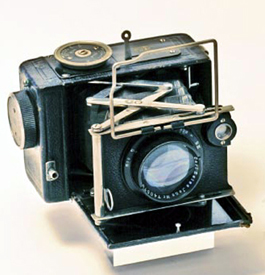

�@���я��v���L��6�~9cm�A6�~4.5cm���p�̃X�v�����O�J�����ŁA�̔����͓ƃV���g�����Q���x���N�̃R�����b�h�EA�E�~�����[�ЁA�������̓o���_�ЁB

�h�C�c�ł͂��̂悤��OEM�����͐�O����ʂ��ē��풃�ю��ł������悤�ł��B

�@�����ɂ��A���̑��Ƀo���f�B�i���m���X���ŋ�������Ă��܂����B

�@�~�����[�Ђ�1904�N�n���̃J�������[�J�[�ő����̊��J������[���t�B�����J���������Ă��܂������P�X�R�T�N���ɂ̓o���_�Ђ��狟�����Ĕ̔������Ă����Ƃ̂��Ƃł��B |

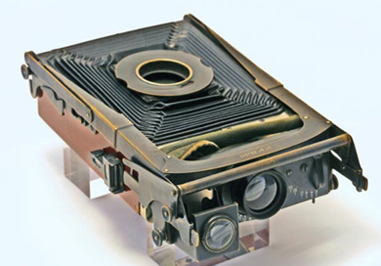

�@����������Q���ꂽ�j�N�Z

�C�J���b�e�̃V�[�g�t�B�����ƃ��[���t�B�������p�@�ɗ^����ꂽ���O�ŁA�c�@�C�X�E�C�R�����甭�����ꂽ�J�����ł͏�ʋ@��ɑ����܂��B

���ނ̃T�C�Y�ɂ���āA�V�[�g�t�B����6.5�~9cm

�i���[���t�B������6�~9cm )�A9�~12cm�i��8�~10.5cm�j�A9�~14cm�i��8�~14cm�j�̂R��ޗL��܂��B

�@�邳��̂��͈̂�ԑ傫��9�~14cm�̂��̂ł��B

|

�@�������邳��̃R���N�V�����̃l�b�e���B

�@�傫�ȃt�H�[�J���v���[���V���b�^�[�̐ݒ�_�C�������ڂɂ��v���X�J�����ł��B

�@���̒��ł͈�ԏ����ȃA�g�����̃J�����Ń����Y�̓e�b�T�[8cm�@F2.7�̓����Ƃ��Ă͖��邢�����Y�����Ă��܂��B |

������̗l�q |